Essa é uma história sobre o Brasil. Mas, como quase toda história do século 20, começa nos Estados Unidos. Logo após a 2ª Guerra, Roosevelt entendeu que os EUA só venceram porque suaram para ficar à frente do Eixo na corrida tecnológica. As mesmas invenções que permitiam vencer as batalhas na Europa e no Pacífico aqueceriam a economia em solo americano, impulsionando o PIB. Por exemplo: um acelerador de partículas portátil chamado magnetron de cavidade emitia a radiação que os radares top de linha da época usavam para detectar submarinos e aviões nazistas. Mais tarde, basicamente todos os americanos passaram a ter um em casa. Essa é a peça que gera as micro-ondas dos fornos de micro-ondas.

Antevendo essa tendência, o presidente americano mandou uma carta a um engenheiro eletricista do MIT chamado Vannevar Bush. Ele tinha dado o pontapé inicial no desenvolvimento da bomba atômica, o projeto Manhattan, e liderou os seis mil cientistas do OSRD – o órgão federal que criava gadgets militares durante o conflito. Roosevelt perguntou o que o governo podia fazer para garantir que a ciência e a tecnologia (C&T) americanas continuassem progredindo no período de paz no mesmo ritmo em que avançavam durante o conflito, e para que as invenções nascidas no âmbito militar pudessem chegar às mãos dos civis.

A resposta – um relatório intitulado Science, the Endless Frontier – foi o documento mais importante da ciência no século 20. Bush convenceu Roosevelt de que o Estado precisava continuar patrocinando o setor de C&T em tempos de paz, algo que parece óbvio hoje, mas não era até 1940:

“Alguns de nós sabem do papel vital que o radar teve na vitória contra a Alemanha Nazista (…). De novo, foi a pesquisa científica diligente, ao longo de muitos anos, que tornou o radar possível. O que nós esquecemos é quantas folhas de pagamento são preenchidas porque novos produtos deram emprego a incontáveis americanos. Em 1939, milhões de pessoas estavam empregadas em indústrias que sequer existiam ao final da 1ª Guerra – rádio, ar-condicionado, rayon e outras fibras sintéticas e plásticos (…)”.

Assim nasceu a National Science Foundation (NSF), modelo de muitas agências federais que financiam ciência pelo mundo – inclusive o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) aqui no Brasil. Surgiram também os vários braços de pesquisa das Forças Armadas, que participaram da criação da internet, do touchscreen,

dos microprocessadores…

Muitos países encontraram a prosperidade trilhando esses passos no pós-guerra. O Japão saiu das cinzas e foi a segunda maior economia do mundo entre 1968 e 2010. A Coreia do Sul, que estava num patamar socioeconômico pior que o do Brasil nos anos 1970, hoje tem um PIB per capita quatro vezes maior que o nosso. Para não falar na China, claro – que foi de 2% a 20% do PIB mundial e hoje é a grande ameaça à dominância tecnológica do Ocidente.

Por algum tempo, durante o milagre econômico da década de 1970, deu até para pensar que nós tínhamos gás para seguir os mesmos passos. Mas não rolou: a hiperinflação e a dívida externa acabaram com o país nos 1980 – e nossa indústria, acostumada com o protecionismo, apanhou feio quando os portos abriram às importações nos anos 1990.

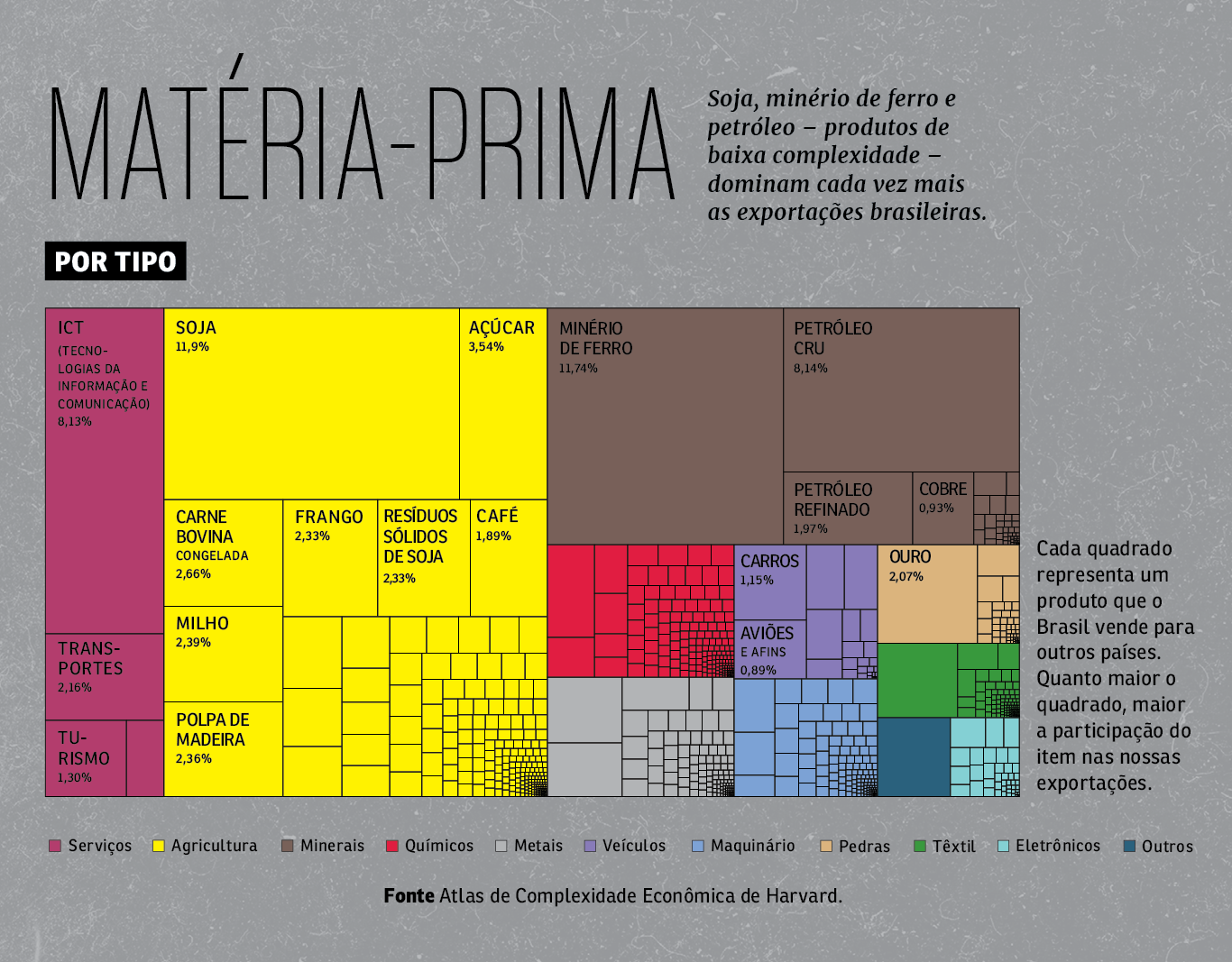

Hoje, nossas três maiores exportações são soja (11,9%), minério de ferro (11,7%) e petróleo (8,1%), e somos reféns das altas e baixas nos preços desses produtos. Nossa dependência das commodities se acentuou nos anos 2000, em vez de diminuir. E enquanto o Brasil confirmava sua vocação agropecuária e extrativista, um paradoxo assolou o setor secundário: a indústria continuou encolhendo e se tornou menos inovadora justamente no momento em que o investimento público em pesquisa e desenvolvimento (P&D) atingiu seu ápice, entre 2000 e 2015. Se o Brasil pôs uma grana razoável no setor, por que isso não melhorou nossos produtos e linhas de produção?

O retrato atual

O Brasil perdeu 9,5 mil empresas na última década; 3,5% do total. Desde 2015, início da recessão econômica do governo Dilma, 17 fábricas encerraram as atividades por dia. Esses são só os números mais recentes: de 1985 até 2021, a participação da indústria de transformação (a que transforma matéria-prima em produto) no PIB caiu de 36% para 11%.

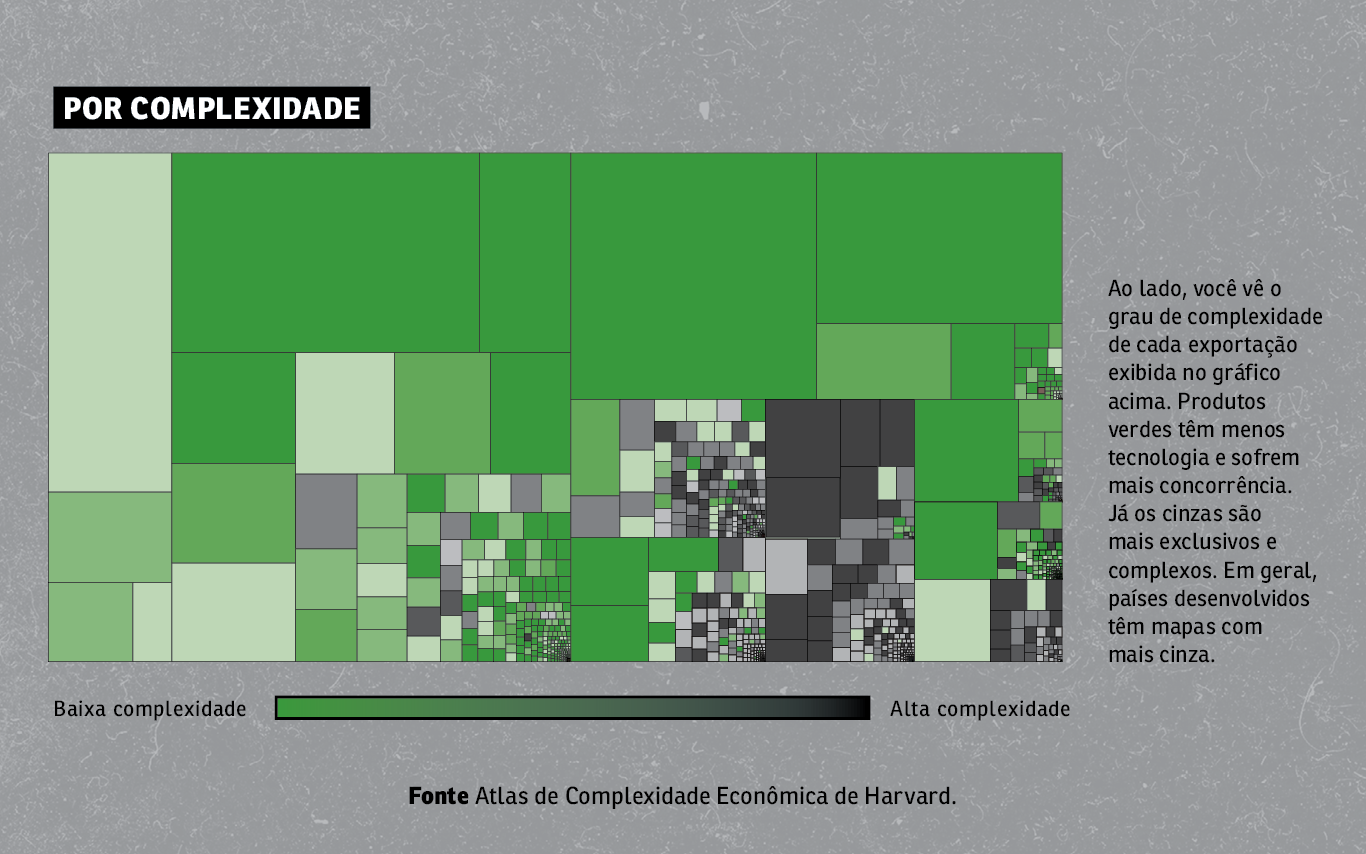

Resultado: fomos da 25ª para a 60ª posição no ranking de complexidade econômica de Harvard, que avalia 133 países. “O Brasil talvez seja o maior caso de fracasso do ponto de vista dessa métrica”, diz Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI). “A gente perdeu muita estrutura industrial e se reprimarizou. Já tivemos uma presença muito maior, em exportações complexas, do que China e Coreia.”

13% dos países desenvolvidos dependem de commodities, vs. 64% dos países em desenvol-

vimento e 89% dos países mais pobres.

A tal complexidade econômica tem a ver com com o grau de exclusividade e de diversidade dos produtos que um país vende. A soja é algo que muitos países já plantam e não é um produto de alta tecnologia. Portanto, baixa complexidade. Enquanto isso, um processador M1 da Apple é algo que envolve praticamente todo o conhecimento acumulado na história da humanidade e que só um país no mundo (Taiwan) produz em larga escala. Logo, altíssima complexidade. No infográfico abaixo, você vê as exportações brasileiras distribuídas de acordo com esse critério.

Commodities são sempre sinônimo de estagnação? Não. Alguns países com IDH de marshmallow baseiam sua economia em matéria-prima. O petróleo corresponde a 18,5% das exportações da Noruega, o Canadá é um polo de mineração, e 25% do comércio exterior da Austrália consiste em minério de ferro – vs. 11% do nosso –, além de carvão e gás natural.

Mas tratam-se de exceções. Existe uma correlação bem verificada, por exemplo, entre dependência de combustíveis fósseis e autoritarismo, guerra civil, desigualdade social… é a tal maldição do petróleo (oil curse). Há quem fale em algo mais amplo: uma maldição dos recursos naturais, já que o fenômeno se replica, em algum grau, a qualquer produto de baixo valor agregado. De acordo com um levantamento do Fórum Econômico Mundial, 54% dos países dependem de agricultura, mineração ou combustíveis fósseis. Mas só 13% dos países desenvolvidos estão nessa situação, vs. 64% dos países em desenvolvimento e 89% dos países mais pobres.

Ou seja: o caminho da inovação é de fato o mais seguro – especialmente considerando que, em longo prazo, os carros elétricos demolirão a demanda por petróleo, e não será mais aceitável destroçar o Cerrado e a Amazônia para abrir espaço para gado e soja (até porque as mudanças climáticas causadas pela agropecuária vão afetar a própria agropecuária).

E não dá para dizer que nós não tentamos inovar: entre 1999 e 2015, todos os indicadores acadêmicos brasileiros melhoraram. O número de bolsas concedidas pela Capes a mestres, doutores e outros pós-graduandos cresceu de 20 mil para 105 mil. O de bolsas do CNPq, de 42 mil para 101 mil. O número de artigos em periódicos indexados – ou seja, de experimentos científicos bons o suficiente para uma revista especializada séria publicar o resultado – subiu de 13,5 mil para 80,4 mil, o que nos alçou ao 13º lugar no ranking mundial de produtividade acadêmica. O que foi que deu errado, então?

Dois tipos de incentivo

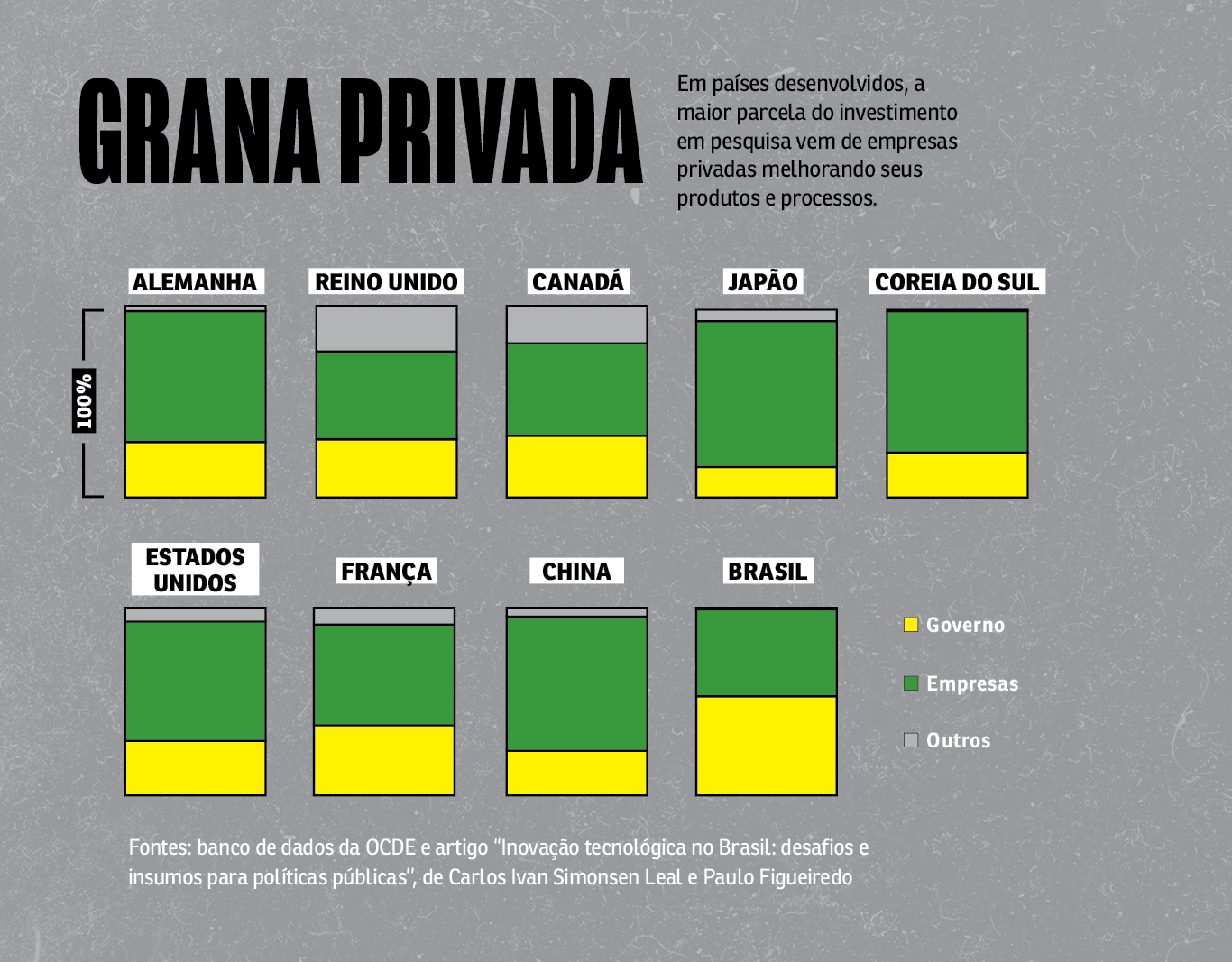

O gráfico abaixo mostra que a maior porcentagem do investimento em P&D, no Brasil, vem do governo, enquanto países desenvolvidos contam com mais recursos privados. Não por coincidência, o estado de São Paulo, o mais industrializado e inovador do país, é o único em que as empresas investem mais do que o governo em pesquisa (cerca de 60% do total).

Por que as empresas brasileiras, em média, não querem se arriscar em P&D – ainda que isso seja bom para elas? Um problema é que o Brasil não sabe cobrar.

O Estado pode incentivar a inovação de dois jeitos, grosso modo. O primeiro é conceder benesses: isenção ou redução de impostos, linhas de crédito, treinamentos, consultorias e fundos públicos de venture capital, que se arriscam e põem grana em startups de vanguarda. Calcula-se que uma queda de 10% na tributação gera um aumento de 10% no investimento em P&D em longo prazo. Por isso, 32 dos 44 países da OCDE têm alguma medida desse gênero em vigor – cobra menos imposto de quem gasta mais com P&D.

É claro que só cortar imposto não adianta. O tipo de imposto também conta. Existem os progressivos e regressivos, os diretos e indiretos – ou seja, os que comem uma parcela da renda do contribuinte, como o IR, vs. os que estão embutidos no que ele consome, como o ICMS. E há uma pilha de estudos que medem como cada tipo de corte melhora ou piora o investimento em pesquisa. Mas a conclusão geral, para o Ipea, é que “o debate sobre a reforma tributária no Brasil tem passado muito distante da inovação”.

Nem tudo é fracasso, claro. Um exemplo bem sucedido do Brasil, nessa área, é a Lei do Bem, de 2005. Entre outras medidas, ela tira do Imposto de Renda (IRPJ) as despesas operacionais das empresas com P&D. Ou seja: o leão não morde a grana para contratar pesquisadores, comprar itens de laboratório etc. Cinco estudos com boa metodologia já indicaram que a lei funcionou – o mais otimista, de 2016, fala em um aumento entre 43% e 81% dos investimentos das empresas em P&D. Outro, mais conservador, dá 17%. O número de pesquisadores contratados aumentou em torno de 10%.

O segundo tipo de incentivo são os “de demanda”, que cobram inovação do setor privado. Nesse campo, um dos modelos mais conhecidos é o de encomendas tecnológicas. Trata-se, por exemplo, do que a FAB fez com o C-390 Millenium, um cargueiro militar top de linha que 32 países já manifestaram intenção de comprar. O governo pôs R$ 12,1 bilhões na mão da Embraer em troca de uma solução (R$ 4,9 bilhões para criar o avião do zero mais R$ 7,2 bilhões em troca de 28 unidades). E hoje o país tem esse produto, de alta complexidade, em seu portfólio de itens de exportação.

Trata-se de uma exceção: o Brasil está entre os países que mais concedem benesses fiscais às empresas (ou seja, usamos muito as estratégias do primeiro tipo), mas não usa tanto as estratégias de demanda – em que o Estado convida o setor privado para desenvolver uma tecnologia para ele e então paga pelo resultado, como no exemplo que acabamos de visitar. Como as estratégias de demanda são específicas – você pede algo e recebe algo, em vez de contar com a criatividade da empresa para usar sua isenção de impostos como bem entender –, elas guiam e aceleram a inovação.

O modelo linear

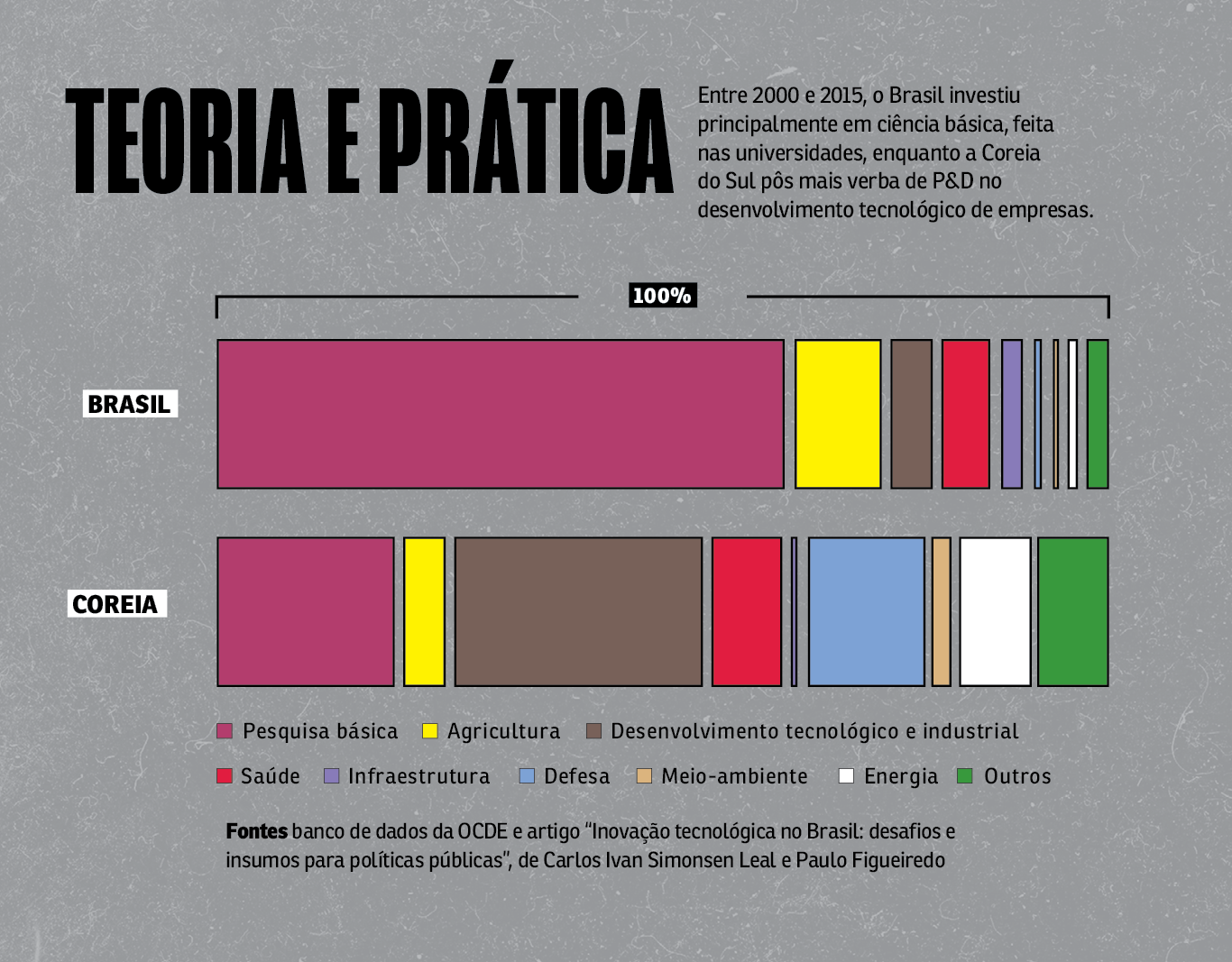

Existe, então, um problema nas estratégias fiscais versus as de demanda. Ele não é o único. Outro é o dilema entre investir em ciência básica versus ciência aplicada. Entre 2000 e 2015 – a já mencionada era de ouro da pesquisa no Brasil – 69,5% do dispêndio federal em P&D foi para a ciência básica.

Esse número mostra que o Brasil se pautou pelo chamado “modelo linear da inovação”. Trata-se da ideia clichê de que tudo começa com uma descoberta científica, que depois dá origem a uma nova tecnologia e só então a um produto rentável. Nesse modelo, o Estado arca com a pesquisa básica, já que ela é um sumidouro de verba: observar buracos negros e borboletas é essencial para o nosso avanço como civilização, mas não é lucrativo. Enquanto isso, a iniciativa privada fica encarregada de ver como a pesquisa científica do passado pode virar algo que interesse ao consumidor e dê dinheiro.

Um exemplo didático do modelo linear são apps como o iFood e o Uber. Eles só foram possíveis porque existe o GPS, que foi um investimento em tecnologia das Forças Armadas americanas feito na década de 1970. O GPS, por sua vez, dependeu de uma sólida base científica para vir ao mundo – das equações da mecânica newtoniana usadas para pôr um satélite em órbita às equações de Einstein que mantêm os satélites calibrados (como eles giram muito rápido em torno da Terra e estão mais distantes do planeta, o tempo passa mais devagar para eles).

No geral, porém, não é assim que a inovação funciona – quem estuda essa área já descartou o modelo linear como um conto de fadas. As interações entre empresas, governo, universidades e militares são mais imprevisíveis, cheias de vaivém. Apenas algo entre 10% e 15% dos novos produtos e processos lançados pela indústria nos EUA entre 1975 e 1994 se basearam em alguma pesquisa acadêmica recente, realizada no máximo quinze anos antes de eles serem comercializados. Ou seja: a ciência de base demora para dar frutos – mas, por outro lado, dá para inovar com a ciência que os países mais desenvolvidos já fizeram para você.

Tudo isso mostra o seguinte: quando um país chega atrasado à festa da inovação e industrialização – caso do Brasil –, ele faz bem em bancar novas tecnologias e em convencer o setor privado a fazer o mesmo, ainda que a ciência básica seja importante.

O gráfico abaixo compara os investimentos da Coreia do Sul e do Brasil em P&D entre 2000 e 2015. Note que 77,4% do investimento coreano foi para pesquisa tecnológica, geralmente realizada por empresas, enquanto 69,5% da nossa grana foi para a pesquisa básica, feita nas universidades. Isso se reflete no dado de que 88% do investimento em P&D da indústria de transformação brasileira na era de ouro vinha de recursos privados, e só 11,2% era público.

Com mais dinheiro voltado ao desenvolvimento tecnológico – especialmente nos chaebols, apelido dos oligopólios familiares como Samsung e Hyundai –, eles melhoraram seus processos (o que permite que cada funcionário faça mais em menos tempo) e inovaram em produtos (suas exportações têm mais tecnologia embarcada e dão trabalho para a concorrência). O trabalhador médio coreano monta um produto ou realiza um serviço três vezes mais rápido do que o brasileiro.

Como nós, os coreanos deram o pontapé inicial na sua indústria de transformação fazendo substituição de importações, ou seja: construindo versões próprias dos produtos que antes eles precisavam comprar de outros países, e contando com o protecionismo nos portos para evitar que a concorrência entrasse.

Mas eles superaram a armadilha da cópia com estratégias de incentivo bem pensadas. Além de fazer encomendas tecnológicas, o Estado passou a subsidiar e recompensar esforços para aumentar exportações. Então, os produtos precisavam ser bons o suficiente para ganhar a vida no mundão. Resultado: hoje, nossas ruas estão coalhadas de Hyundais e as casas, de objetos Samsung, concorrendo com carros e gadgets japoneses e americanos. Já os coreanos nunca viram um jipinho Gurgel ou uma TV da Gradiente.

42% dos doutores formados nos EUA vão trabalhar na iniciativa privada. No Brasil, são 11,4%. As empresas não absorvem essa mão de obra.

Enquanto isso, na universidade

Com pouca pesquisa nas empresas brasileiras, não adianta tanto formar pesquisadores: não há quem possa contratá-los. Por aqui, de acordo com o CGEE, só 11,4% dos doutores trabalham em empresas. Nos EUA, 42% deles encontram vagas na iniciativa privada. Algo como 30% dos funcionários do Google têm um PhD. De fato, Google, Intel e Apple empregam, juntas, quase 14 mil doutores. O Brasil como um todo forma 20 mil por ano. “Temos um problema na ponta da absorção [dos acadêmicos]”, resume Artur Vilas Boas, que presidiu o Núcleo de Empreendedorismo da USP (NEU).

Aqui entra um outro obstáculo: além de as bolsas de mestrado (R$ 1,5 mil mensais) e doutorado (R$ 2,2 mil) serem baixas, elas cobram dedicação integral. Isso obriga o jovem a escolher entre mercado ou carreira acadêmica, e torna os acadêmicos pouco atraentes para o mercado, já que a pessoa termina o doutorado com pouca experiência profissional. Em países desenvolvidos, não só esse subsídio é mais competitivo como os laboratórios, com frequência, trabalham em parceria com empresas. O pesquisador já sai com networking – dependendo da área, é caçado ativamente pelos RHs.

Esses convênios entre empresa e universidade são cada vez mais comuns no Brasil, apesar dos entraves burocráticos e da falta de costume de muitos acadêmicos no trato com o mercado. A Unicamp é exemplar nesse aspecto: em média, 8% dos orçamentos das 20 maiores universidades americanas vêm de convênios com a iniciativa privada. Na estadual de Campinas, essa proporção é de 10%. Parte do segredo do sucesso é que, desde 2003, eles centralizam todas as interações com empresas em uma única agência, chamada Inova. Ela cuida tanto das startups que nascem na universidade como dos convênios para fazer pesquisa em parceria com empresas privadas já bem-estabelecidas.

A existência de um órgão assim significa que professores e alunos já sabem quem procurar quando precisam de ajuda com uma patente, por exemplo – sem pular de repartição em repartição. Eles têm números impressionantes para a realidade universitária brasileira: as 1.293 empresas-filhas cadastradas (criadas por alunos ou ex-alunos) geram 44,6 mil empregos e faturam R$ 19 bilhões.

É um exemplo do potencial do Brasil, e exemplos não faltam. Vide o caso da Embraer, que é um cachorro grande no mercado global de aviação. A gigante de São José dos Campos (SP) foi possível por causa de tudo que mencionamos ao longo desta reportagem: o interesse do Estado (via Forças Armadas), uma universidade como o ITA na mesma cidade, formando nerds pós-graduados prontos para desenvolver tecnologia de ponta na empresa, e uma boa estratégia do poder público para forçar a empresa a inovar – afinal, encomendar um novo avião dá um senso de urgência de que nenhum incentivo fiscal é capaz.

Diante disso, fica complicado argumentar que o Brasil tenha uma índole acomodada, como reza o mito persistente. O que falta são políticas públicas melhores e mais investimento empresarial. Precisamos aprender com os outros países e com as dezenas de programas de inovação que já aconteceram. E já estamos aprendendo: em 2022, o Brasil avançou da 57ª para a 54ª posição no Índice de Inovação Global (GII). Isso nos torna o segundo país mais inovador da América Latina, atrás só do Chile.

Inovação, afinal, não é só feita de gênios que geram 1.093 patentes ao longo da vida, como fez Thomas Edison. Pequenas melhorias na linha de produção de uma fábrica, por exemplo, já ajudam na construção de um PIB mais robusto. Mas é preciso lembrar do mais importante. Nada disso se constrói sem uma educação básica decente. E metade dos brasileiros termina o ensino médio sem saber regra de três (dados de São Paulo, o estado mais rico). Enquanto nosso transtorno educacional não estiver resolvido, estaremos para sempre presos no século 16, fornecendo matéria-prima para povos que sabem melhor o que fazer com ela.

Fonte: Abril | Fotos / Divulgação / Créditos:

INFORMATIVO

Comentários

Nossa política de comentários

Este espaço visa ampliar o debate sobre os assuntos abordados nas notícias divulgadas, de forma democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente desconsiderados.

Deixe seu comentário:

Leia também:

Links Úteis

Vagas de Emprego

Mais Lidas

Aplicativo de Notícias

Aplicativo de Notícias

Artigos Do 5º Setor

Artigos Do 5º Setor